個人のご相談

相続・遺言

遺産相続でこんなお悩みありませんか

・遺産の分け方について、親族間で話がまとまらない。

・第三者に入ってもらって円満に遺産分割を進めたい。

・遺言書の内容でトラブルが発生している。

・遺言が特定の親族に有利なものになっていて納得できない。

・預貯金の使いこみの疑いがある。

・相続人が誰かわからない

・本当に親が書いたとは思えない遺言書が出てきた

・前妻後妻の子ともめている

遺産分割協議

遺産分割協議は、被相続人の遺言書がない場合、または遺言書があってもすべての財産について記載されていない場合に、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。この話し合いで、すべての相続人が合意に達すれば、その内容を遺産分割協議書にまとめ、各自が署名捺印することで遺産分割が完了します。

遺産分割協議の進め方

まず、相続人が誰であるかを確定することから始めます。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、相続人となる可能性のあるすべての親族を洗い出します。

次に、相続財産の調査を行います。現金、預貯金、不動産、株式といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて含みます。正確な財産目録を作成することが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

これらの準備が整ったら、相続人全員で話し合いの場を設けます。この話し合いで、それぞれの相続人が何をどれだけ相続するかを自由に決めることができます。この時、話し合いによって、長年被相続人の介護をしてきた相続人が、その貢献を認められて他の相続人より多く財産を受け取ることも可能です。

話し合いで合意に至ったら、その内容を遺産分割協議書にまとめます。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きに必要となるため、正確に作成することが不可欠です。

- 遺産分割調停・審判

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割調停の進め方

調停では、家庭裁判所の調停委員2名以上が当事者の間に入り、それぞれの主張を公平に聞いて、円満な解決を目指します。調停は非公開で行われるため、プライバシーが守られます。

調停委員は、法律的な知識だけでなく、相続人それぞれの心情にも配慮しながら、解決策を探ってくれます。たとえば、被相続人が生前、特定の相続人に対して行った生前贈与や、特定の相続人が被相続人の事業に貢献した事実などを考慮して、より公平な遺産分割案を提示してくれることもあります。

調停が成立すれば、調停調書が作成されます。この調書は、遺産分割協議書と同様に法的な効力を持つため、不動産登記や預貯金の解約手続きに利用できます。

遺産分割審判の進め方

調停でも合意に至らなかった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。審判では、裁判官が当事者の主張や提出された証拠に基づいて、遺産の分け方を最終的に決定します。

審判では、調停のように柔軟な解決を目指すのではなく、法律の原則に基づいて判断が下されます。たとえば、法定相続分や、過去の判例などを考慮して、公平な分割方法が決定されます。

審判による決定は、当事者が不服を申し立てない限り確定し、法的拘束力を持ちます。

- 遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、遺産のうち最低限の取得分です。遺言書の内容にかかわらず、特定の相続人には最低限の財産が残されるべきという考え方に基づいています。

遺留分侵害額請求

被相続人の遺言書によって、自分の遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺産を多く受け取った相続人や受遺者に対して、侵害された分の金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求と呼びます。

この請求は、被相続人の死亡を知り、かつ遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。また、被相続人の死亡から10年以内に請求しなければ、時効により請求権は消滅します。

遺留分を請求する際には、まず内容証明郵便などで請求の意思を明確に伝えることが重要です。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

- 寄与分・特別受益

- 寄与分

寄与分とは、被相続人の財産増加や維持に特別に貢献した相続人に認められる、遺産取得分の上乗せです。

たとえば、被相続人の事業を手伝い、その事業を大きく発展させた場合や、被相続人を長期間にわたり献身的に介護した場合などがこれに該当します。

寄与分を主張するためには、その貢献が「特別の寄与」である必要があります。通常の扶養義務の範囲内での貢献は認められません。

寄与分は、相続人全員の話し合いで決定されますが、合意に至らない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てることができます。

- 特別受益

特別受益とは、被相続人から生前に、特定の相続人が受けた利益のことです。

たとえば、被相続人が特定の相続人の結婚資金や住宅購入資金を援助した場合などがこれに該当します。

これらの特別受益は、遺産分割の際に、受益者の相続分から差し引かれます。これにより、相続人間の公平が図られます。

- 相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産を一切受け継がないことです。

相続放棄のメリット・デメリット

被相続人に借金など、プラスの財産を上回るマイナスの財産がある場合、相続放棄をすることで、

その債務を負う義務から解放されます。

しかし、相続放棄をすると、不動産や預貯金など、すべての財産を相続する権利も失います。また

一度相続放棄をすると、原則として撤回することはできません。

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人であることを知った日から

3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。

この期間内に判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。

- 遺言作成

遺言書を作成することは、自身の財産を誰にどのように分けるかを明確にし、将来の相続トラブルを未然に防ぐ上で非常に有効です。

遺言書の種類

自筆証書遺言: 遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する方式です。最も手軽ですが、形式不備で無効になったり、偽造されたりするリスクがあります。

公正証書遺言: 公証役場で公証人に作成してもらう方式です。費用はかかりますが、形式不備のリスクがなく、原本が公証役場で保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。

秘密証書遺言: 遺言者が遺言書を作成し、封をして公証人と証人にその存在を証明してもらう方式です。遺言書の内容は秘密にできますが、自筆証書遺言と同様に形式不備のリスクがあります。

遺言書を作成する際には、遺留分に配慮するなど、後々のトラブルを防ぐための工夫も重要です。専門家である弁護士や司法書士に相談しながら作成することで、より確実な遺言書を作成することができます。

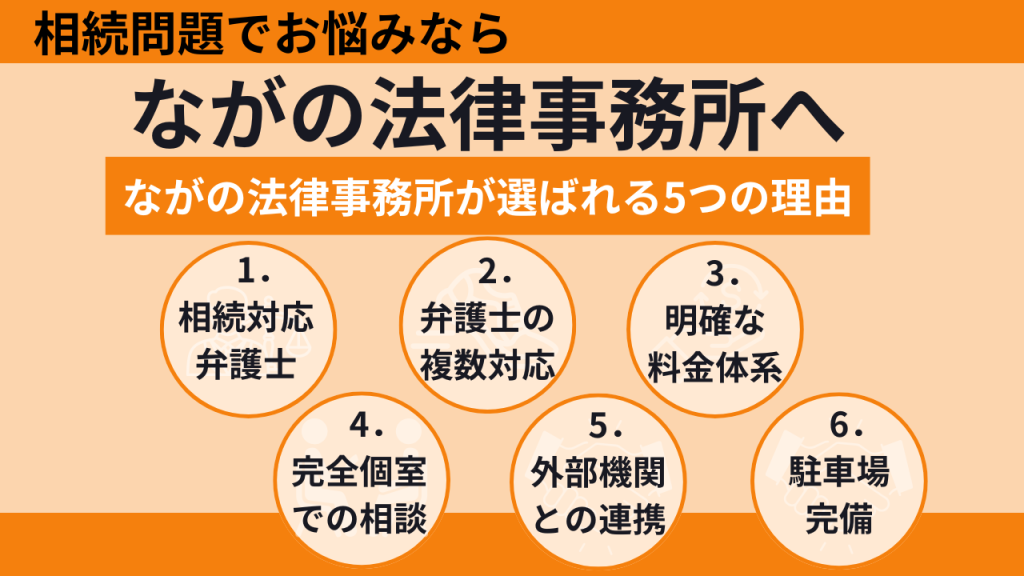

長野市で遺産相続の無料相談ならながの法律事務所へ

遺産分割調停において、相続の専門家である弁護士が適切な助言を行い、ご相談者様に代わって法的根拠に基づいた主張をいたします。これにより、親族間での話し合いによる精神的なご負担を軽減し、法的に適正かつ、ご相談者様にとって最大限有利な解決を目指すことが可能です。 遺産分割でお悩みの方は、調停を申し立てる前に、ぜひ一度当事務所へご相談ください。